Aujourd’hui, la tragédie de notre époque n’est plus qu’une peur physique, générale et universalisée. Si longtemps subie, qu’il nous est même possible de la supporter. On ne traite plus des problèmes de l’esprit. Il n’y a plus qu’une seule question qui compte : Quand vais-je disparaître ? A cause de cela, le jeune homme ou la jeune femme se consacrant à l’écriture a oublié toutes les difficultés du cœur humain, perpétuellement en conflit avec lui-même. Car seul ce dernier produit la bonne écriture, et cela seul vaut véritablement la peine, celle de l’agonie et des suées.

Il doit s’instruire de ces difficultés, réapprendre qu’à la base de toute chose il y a certes la peur, mais en intégrant cela il doit aussi l’oublier pour toujours, laissant uniquement dans son œuvre, de la place pour les vérités du cœur et ses savoirs anciens. Ces vérités universelles dont l’absence condamne une histoire à n’être qu’éphémère – l’amour, l’honneur, la pitié, la fierté, la compassion et le sacrifice. Et jusqu’à ce qu’il y parvienne, il peinera sous le joug de la malédiction. S’il écrit la luxure et non l’amour, les défaites où l’on ne perd pas grand-chose, les victoires sans espoir, et pire que tout, sans la pitié ni la compassion, alors son chagrin ne pleurera pas sur l’universelle dépouille et ne laissera aucune cicatrice. Il n’écrira pas avec son cœur mais avec ses glandes. Jusqu’à ce qu’il réapprenne ces choses, il écrira simplement comme s’il assistait, au beau milieu, à la fin de l’homme.

Je refuse d’accepter la fin de l’homme. Il est possible d’affirmer que l’homme est immortel simplement parce qu’il endurera cela: car lorsque à la fin, de la plus ordinaire des roches, se répercuteront les ultimes tintements, suspendus dans les dernières lueurs rougeâtres du crépuscule, perdurera aussi une pulsation – celle de sa voix indéfectible et chétive, parlant encore…

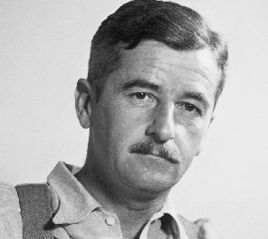

William Faulkner, extrait du discours de réception du prix Nobel, 1949